行政書士の登録証授与式に参加しました

今日の午後、大阪府行政書士会の会館で「登録証授与式」があり、参加してきました。

行政書士の登録自体は10月15日付でされていたのですが、登録証とか証票(資格を証明するカードです)とか諸々の物品は今日受け取ることになっていました。

登録証などを受け取る

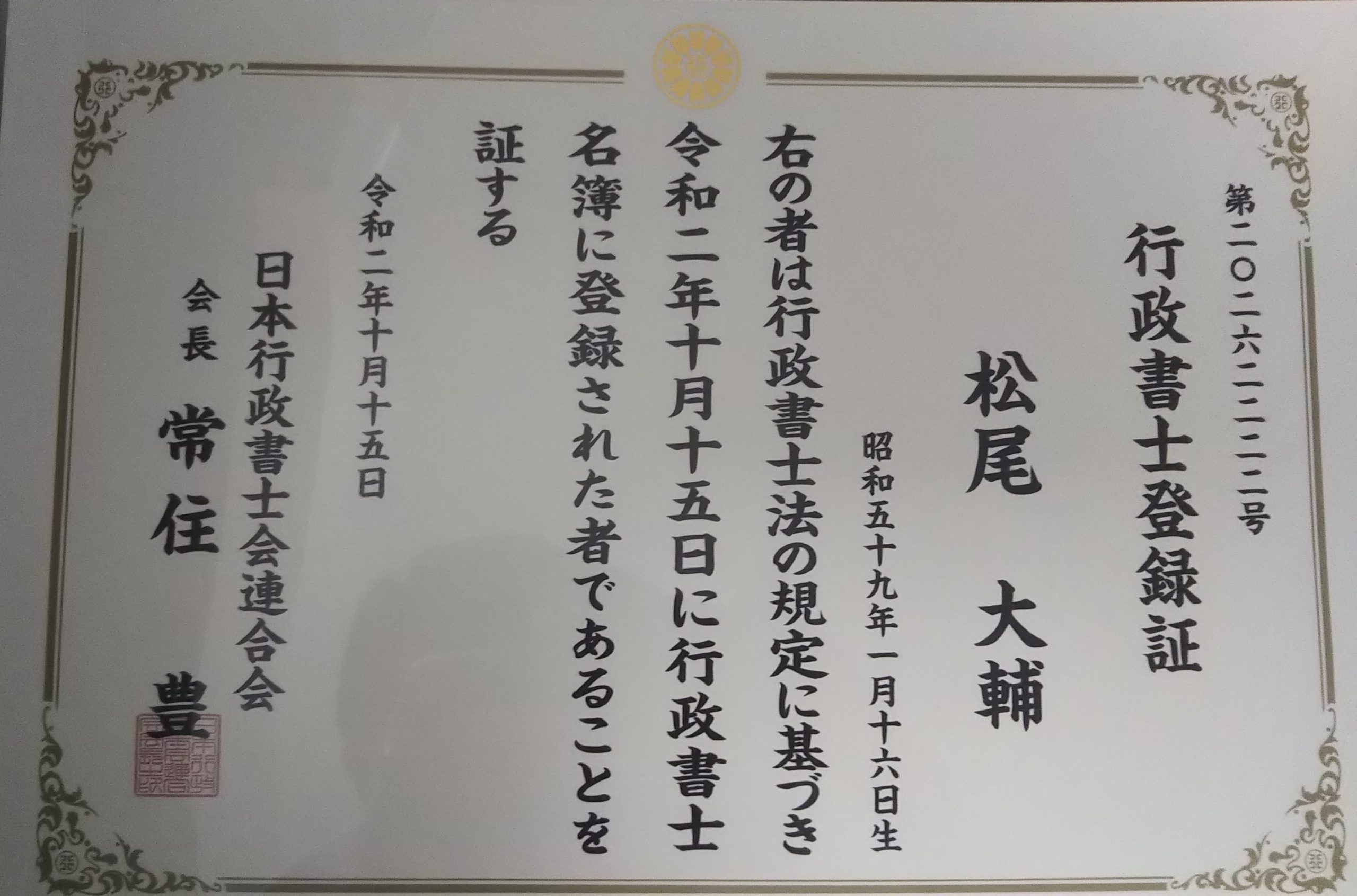

授与式では、まず登録証が1人1人に授与されました。

行政書士の登録証です。

他にも諸々の物品や書類を受け取ってきました。

行政書士のバッジです。

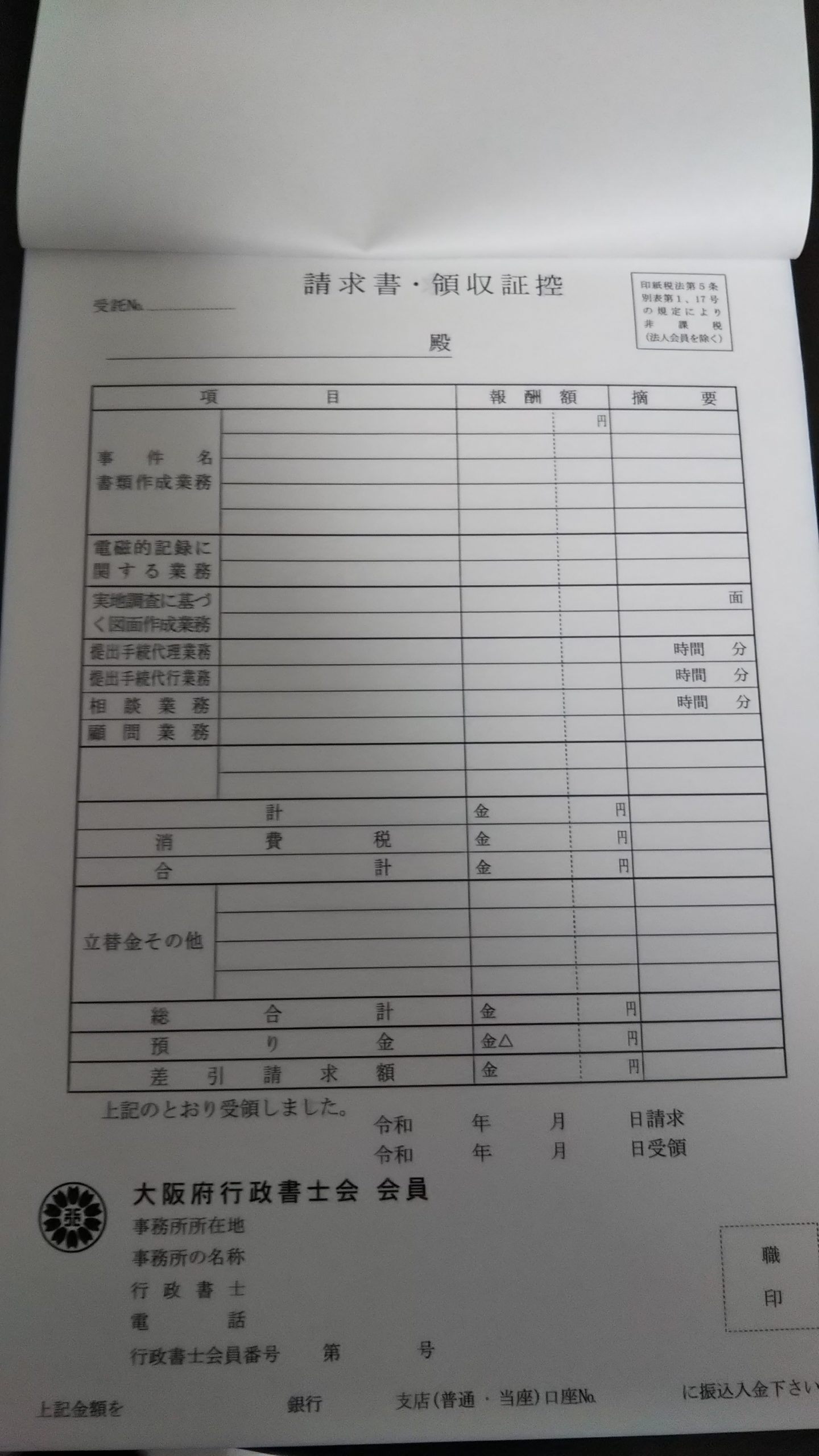

複写式の請求書・領収証です。これを使わなくても、エクセルなどで作ってもいいらしいのですが、きちんと発行するよう施行規則で定められています(「振込だから通帳を見てください」では済まないようです)。

行政書士証票と大阪府行政書士会の会員証です。 行政書士の場合は、連合会と地域会の2つあります(税理士は1つだけです)。

登録証授与式に参加して知ったこと

役員の方々の話や案内などを聞いて、入会者がそれぞれ簡単に自己紹介をして、名刺交換を交換をして、という流れでした。

いろいろ話を聞いて知ったことが2つあります。

取り扱える業務は幅広い

日本行政書士会連合会が5年に1度、業務ごとの報酬額の統計を取っていますが、そこでの区分で言うと、300近くあるそうです。

そのため、取扱業務を絞る人が多いそうです(いわゆる業種特化です)。

自分では取り扱えない業務については、知り合いの行政書士を紹介することも多く、そのために行政書士会の会合などに顔を出して、知り合いを作っておくということをするそうです(コロナ禍の昨今では、それも中々しにくくなっているようですが・・・)。

様々な経歴を持った人がいる

どの業界でもそうかも知れませんし、私自身もその1人かもしれませんが、

- 私のように税理士と兼業という人もいれば、

- 司法書士や社会保険労務士と兼業している人、

- 公務員歴20年以上の資格をもって行政書士に登録した人、

- 運送業や製造業の会社出身の人、

- 会社勤めをしながら開業している人など、様々です。

これまでの経験を活かして、取扱業務を決める人も多いようです(私も、相続税申告の経験を活かして、相続業務に特化しようとしていますが・・・)。

まとめ

まだ登録証授与式に参加しただけですが、税理士との違いを知ることができて面白かったというのが正直な感想です(特に業種特化している人が多い点)。

仕事と見識の幅を広げていければと考えています。