領収書や請求書などの整理の仕方

経理では、領収書や請求書などを一定期間保管しておかなければならないというルールがあります。

どんな保管・整理の仕方をすればよいのでしょうか?

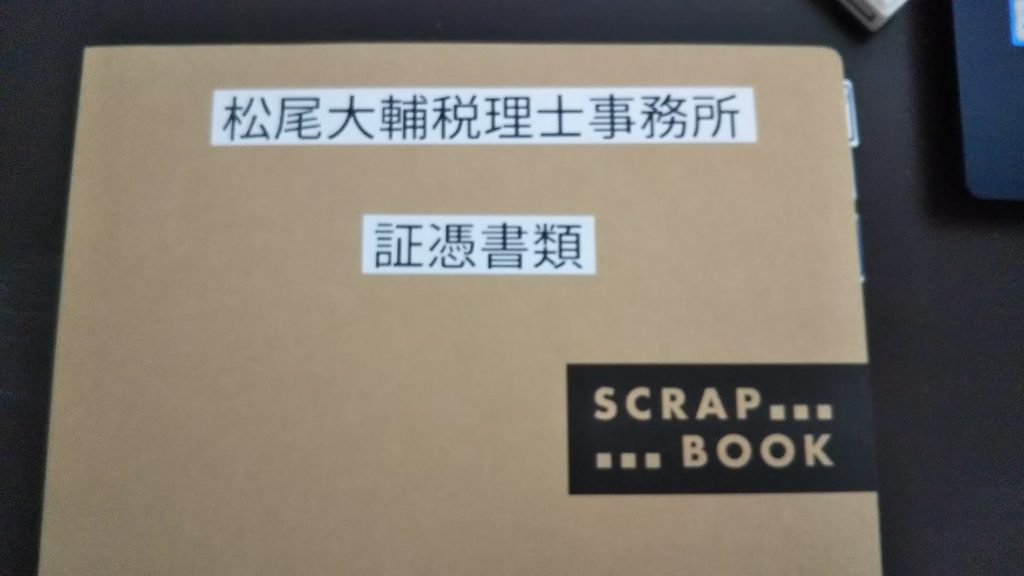

私の事務所の証憑書類綴り

目次

保管期間は通常7年間

事業での取引(収入・経費)は、「帳簿」に記録するとともに、取引の証拠となる書類(領収書や請求書、注文書、契約書など)と一緒に、7年間保管しなければならないということが法律で定められています。

この「7年間」というのは、税金の申告期限から7年間という意味です。

(2019年分の確定申告なら、申告期限:2020年3月16日→保管期限:2027年3月16日)

なお、会社の場合は、赤字を9年(2019年4月1日以降に申告したものは10年)繰り越せる制度がありますので、赤字の申告をした年度分は、保管期間が9年(または10年)に延びます。

会計処理の手順―集める→入力する→保管する

会計処理の流れは、簡単に言うと、次の3つに集約されます。

- (資料を)集める

- (会計システムに)入力する

- (資料を)保管する

1年分をまとめて処理しようとすると、とても大変です。

しかし、その日の取引をその日のうちに処理するのであれば、たったこれだけのことなので、とても簡単です。

見返すことがない資料をどうやって保管するか?

会計処理の手順の一番最後、資料の保管ですが、一度入力してしまえば見返すことは基本的にないかと思います。

見返すとすれば、税務調査の時です。

税務調査では、通常直前3年分の帳簿や資料を見られますので、「○○を見せてほしい」と言われた時にはすぐに取り出せるようにはしておかなければなりません。

すぐに見られるように、かつ、効率的な整理の仕方には次のようなパターンがあります。

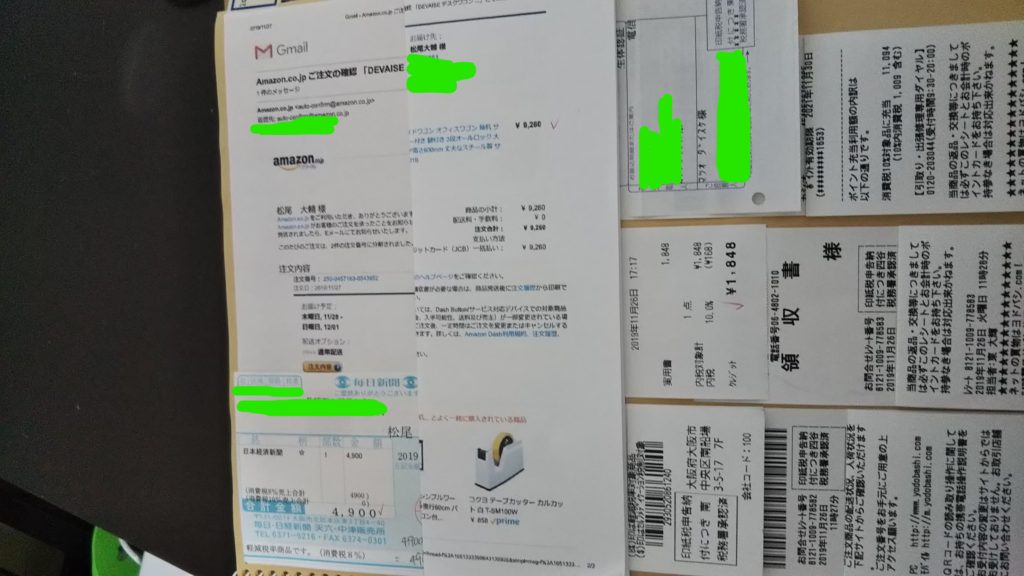

スクラップブックなどに貼り付ける

領収書やレシート類は、スクラップブックや裏紙などに貼り付けて保管すると見やすいです。

いちいち糊で貼り付けなければならないというデメリットもあります。

クリアファイルに放り込む

12以上のポケットがあるクリアファイルに、月別に放り込むのも1つの手です。

貼り付ける面倒はありませんが、量が多くなると、かさばってゴチャゴチャしやすいデメリットもあります。

(写真は、家計の領収書を保管しているクリアファイルです。これしか参考写真が無かったので・・・)

請求書は穴あけファイルなどに綴じる

請求書(経費の請求書・売り上げの請求書)は、量が多い場合は、穴あけファイルに、月別に分けて保管すると見やすいです(私は今のところ請求書もスクラップブックに綴じているので、写真はありません・・・)。

私は全てスクラップブックに綴じています

私の事務所ではどうしているかと言うと、写真と前述の通り、全てスクラップブックに綴じ、何月分かが分かるようにインデックスをページの耳に付けているだけです(年度ごとに新しくもしていません)。

理由は以下の通りです。

- 請求書の数が多くないから(1冊に集約した方が分かりやすい)。

- スクラップブックに整然と整理した方が、きちんと整理されているように見えて、調査があった場合などには、印象が良いから(実際きちんと整理しているつもりですが)。

- 毎日整理するのであれば、そこまで手間がかからないから。

なお、契約書などは別途クリアファイルに保管しています(スキャンしてデータでも残しています)。

まとめ

私の事務所では、上記のような理由で、スクラップブック保管しています。

おすすめの方法ですが、皆さんの事業内容や取引量、好みによってやり方を選択してもよいかと思います。